学校ブログ

あじさい観賞会(6月14日)

6月14日(土)は学校公開日でした。授業参観、あじさい観賞会、部活動見学が行われました。

小谷場中は自然が豊かで、特に校舎裏手に大きなあじさい棚があります。今年もこのタイミングで多くのあじさいが美しく咲きました。

生徒たちは授業参観の後校庭に出て、あじさいを観賞しながら俳句を作成しました。

生徒総会(5月28日)

5月28日(水)に生徒総会が行われました。学級のことを学級で話し合って決めるように、生徒の様々な活動(主に生徒会、委員会、部活動)について、今年はどのような目標を立て、どのような内容で活動していくのか、生徒全員がいる中で決めていく会です。

事前に総会資料が作成され、学級で読み込んで意見や質問を募りました。総会で回答を確認した方がいい内容については、総会の場で質問、それぞれの責任者がその場で回答し、皆が納得した上で今年の活動方針・活動内容を決めていきます。

生徒会を構成するのは本部役員だけではありません。生徒全員が生徒会の一員です。自分たちの活動を自分たちで決め、実行していく。とても大切なことです。委員会には月ごとの重点目標もあり、昇降口前に掲示されています。それぞれの役割の中で頑張って取り組んでいきましょう。

生徒会本部、委員長、部長が会場の前側で待機、校長先生のお話をいただきました。

生徒会長の話の後、議長が選出されました。

まず昨年の生徒会・委員会・部活動の活動内容についての報告があり、それに対して意見や質問のある人がその場で発表、本部会役員や委員長・部長が回答しました。

議案書の内容に賛成の人が挙手し、人数を数え報告します。賛成多数で承認されました。

同じように今年度の活動目標と目標達成のための具体的な方策が発表され、意見や質問に対してはそれぞれの担当者が回答しました。

今年の活動目標や方策に賛成する人の人数を数え、報告しました。賛成多数で承認されました。

教頭先生の講評をいただき、生徒総会が終了しました。運営の中心となって働いた生徒会本部の皆さん、お疲れさまでした。

1学年 校外学習 当日のようす(6月8日)

前日からの雨で、天候が心配されていましたが当日は晴天となりました。

飯盒炊爨では、班で協力し、火をおこしたり野菜を切ったりしました。

煮込み時間や火力の調整は家庭で作るカレーとは異なる難しさもありました。

生徒からは「家で作ってもらうときの難しさがわかった」との声もありました。

アスレチックでは怪我なく活動を楽しむことができました。

1学年 校外学習事前学習・カレー会議(5月28日)

1学年では校外学習で千葉県清水公園で飯盒炊爨を行います。

今日は班ごとにカレーの作り方を確認しました。

また、実行委員からはこの校外学習に向けてのスローガン発表を行いました。

2学年 水上自然教室3日目(5月23日)

いよいよ最終日となりました。3日目は使ったシーツ類を回収し、布団をルール通りにたたみます。大掃除を行って、次にこの自然の家を使う中学校のために、全てをきれいにします。

朝礼の様子。今日もラジオ体操をしました。

学習活動で、保護者に向けて手紙を書きました。数日とはいえ家族と離れて過ごしたところで、家族に伝えたい思いを書いてもらいました。

退所式です。3日間お世話になった自然の家の職員の皆さんに、お礼の言葉を述べました。

自然の家から諏訪峡までハイキングしました。

諏訪峡でお弁当を食べました。

水紀行館で魚を見ました。

無事小谷場中に帰着しました。3日間、中心になって頑張った実行委員の皆さん、本当にお疲れさまでした。

2学年 水上自然教室2日目(5月22日)

起床後は朝清掃から1日が始まります。

朝礼の様子です。ラジオ体操は意外と正しい動きを知らない生徒もいて、事前に体育の授業で練習しました。

食事準備と片付けの仕事をしている食事係の様子です。係は毎回準備と片付け、食堂の清掃を頑張りました。

出発式です。お弁当を配付し、自然の家の職員の方に「行ってきます」のあいさつをしました。

2日目は天神平へ向かいます。まず自然の家から湯檜曽駅まで歩き、電車に乗りました。

土合駅に着きました。「日本一のもぐら駅」と呼ばれています。486段の階段を登らなければ出られません。土合駅の前で学年集合写真を撮りました。

ロープウェイ駅まで歩きました。

ロープウェイで天神平に上がりました。

雪遊びの様子です。川口では見たことのない量の雪に、声を上げて楽しんでいました。

天神平でお弁当を食べました。

帰着式の様子。お弁当のごみを回収しました。

入浴&自由時間の時に、キャンドルの係と校長先生・実行委員が、夜のキャンドルファイヤーに向けて準備していました。

2日目の夕食の様子。お代わりする人もたくさんいました。

いよいよキャンドルファイヤーです。「遠き山に日は落ちて」のハミングの中、火の長(校長先生)に先導され、火の守(実行委員)が入場しました。第1部の「迎火の儀」です。火の長から火の守に4つの炎が分火されました。

第2部はレク係が企画した「借り人競争」です。お題の紙を引き、該当する人を探して一緒にゴールします。企画も運営も全てレク係が行い、盛り上げました。

第3部の「送火の儀」です。まず実行委員長が「48期の決意」を表明しました。その後学年全員で「明日へ」を歌い、1組から順に「決意表明」をしていきました。キャンドルの明かりだけが灯る中、1人1人が自分の言葉で今の思いを語りました。

全員の決意表明が終わると、実行委員が前に立ち、各自決意を表明しました。「今日の日はさようなら」をハミングで歌う中、火の長と火の守が退場して「送火の儀」が終了しました。

夕礼の後、係会議、班会議を行い、担任の先生からそれぞれお話がありました。

2学年 水上自然教室1日目(5月21日)

5月21日(水)~23日(金)に2泊3日で、水上自然教室に行ってきました。48期初めての宿泊行事です。

実行委員を中心にさまざまな準備をしてきました。班長、食事係、保健・入浴係、清掃・美化係、キャンドルレク係に分かれ、一人ひとりが責任を持って、係の仕事に取り組んでいました。先を見通して主体的に動くことの大変さや、物事を計画的に進めることの難しさを経験することができたと思います。

「自分のため」から「人のため」に活動する様子を見ることができて、とても頼もしく思いました。今回の頑張りを水上で終わりにするのではなく、日常生活にも生かし、学年全体で高めあってほしいと思います。

保護者の皆様にもいろいろご協力いただき、ありがとうございました。

小谷場中での出発式。実行委員が前に立ち、運営しました。

出発を見送ってきただきました。バスの中ではレク係がレクを企画して盛り上げました。

たくみの里につきました。ここで班ごとにさまざまな体験活動に取り組みます。これはうどん打ちの様子。

アップルパイ作り。お弁当の時に美味しくいただきました。

おしばなの家でのペンダント作りの様子。自分のセンスで押し花を並べて固定し、ペンダントにします。

サンドブラストの様子。ガラス製品に型紙を貼り、カッターで切り抜いた所に砂を吹き付けると、型紙の形にガラスが白くなり、模様が浮き上がります。

竹細工作りの様子。紙鉄砲(竹筒で鉄砲を作り、紙玉を撃つ)、竹とんぼ、一輪挿しを作りました。竹を使った伝統民芸品です。

ハーバリウム作りの様子。ドライフラワーを自分のセンスでガラス瓶に詰め、ハーバリウム用のオイルで満たします。オイルが入ると光ってきれいです。

体験活動の後、たくみの里でお弁当を食べました。

たくみの里を班ごとに散策し、先生方からそれぞれのスタンプを押してもらいました。

自然の家の入所式です。職員の皆さんの自己紹介を伺い、実行委員が代表であいさつしました。

お弁当のごみを回収し、3日間使うシーツや枕カバー、布団カバーを配付しました。

ベッドメイキングも自分たちで行います。

自由時間にはそれぞれの部屋で楽しんでいました。

夕食の様子。食事の準備は全て食事係が行いました。

レクで館内ウォークラリーに取り組みました。全班の得点を集計し、2組が優勝しました。実行委員が賞状を受け取りました。

夕礼、係会議、班会議と続き、係会議の内容を各班で報告しあいました。

天体観測の予定でしたが、雲が厚くて星を見ることが出来なかったので、天文についての動画を見ました。

2学年 水上自然教室 キャンドルファイヤーの練習(5月13日)

5月13日(火)に行われたキャンドルファイヤーの練習では、実行委員にも「火の守」としての動きとセリフを全て付けて、通し練習を行いました。また「決意表明」自体は省略のうえ、「〇年〇組〇〇」と名乗ってキャンドルを消し、座るという動きを全員通しました。

まず初めに、学年合唱の「明日へ」を歌いました。

司会の実行委員も前に立ち、火の長、火の守のすべての動きとセリフを確認しました。

1人1人、名乗っては座っていきました。

火の守も決意表明を行い、火の長に先導されて退場しました。

2学年 水上自然教室 キャンドルファイヤーの練習(4月22日・4月30日)

4月22日(火)にキャンドルファイヤーの動きを確認し、歌を練習しました。キャンドルファイヤーのは水上自然教室2日目の夜、活動の集大成として行われる行事です。明かりを落とし闇の中、キャンドルの明りだけを頼りに、皆で歌い、決意の言葉を述べます。

キャンドルファイヤーは長く水上自然教室で受け継がれてきた行事であり、市内のどの中学校も行います。厳粛な雰囲気の中、今の自分の決意を述べる。それは自分の心と向き合うことであり、決意を仲間に聞いてもらうことで、実現に結び付けるエネルギーを得るためのものでもあります。

はじめてキャンドルファイヤーの隊形で並びました。

学年合唱の「明日へ」を音楽の先生の指導のもと、練習しました。

30日(水)にはキャンドルファイヤーのシナリオに沿って、全てを通してみました。

まず、「たくみの里」という体験施設での、体験希望が重なった班でくじを引いて体験内容を決定しました。

キャンドルファイヤーの第1部「迎火の儀」では火の長(校長先生)に火の守(実行委員)が4人付き従い入場します。暗闇の中「遠き山に火は落ちて」をハミングで歌って迎えます。

火の長の持つ火が火の守に分化され、火の長、火の守が退場したら、第2部はレクです。レク係が企画を立てています。

その後第3部の「送火の儀」となります。1人1人が手に持つキャンドルをともします。ゆれるキャンドルの光で明るくなり、その中でこれからの中学校生活をどうしていきたいか、決意表明します。1組から順に表明し、言い終わったらキャンドルを消します。全員の決意表明を聞きながら、徐々に徐々に暗くなっていきます。

火の長からの閉会宣言ののち、「今日の日はさようなら」をハミングで歌います。歌声の中、火の長、火の守が退場して、キャンドルファイヤー終了となります。

グローバル部校外学習

こんにちは。

久しぶりの投稿になります。

グローバル部は新入部員12名を迎い入れ計30名で活動しています。

5月31日は2、3年生希望者が校外学習でJICA地球ひろばに訪問しました。

3年生は2年振りの訪問でしたがしっかり覚えていました。

実際に海外の文化に触れ、話を聞き貴重な1日となりました。

離任式(4月18日)

4月18日(金)に離任式が行われました。3月まで小谷場中に在職されていた先生・職員との最後のお別れの式となります。

小谷場中を去られた先生方が花道を通って入場されました。

校長先生の紹介で挨拶しました。

代表生徒からの感謝の言葉と皆で書いた手紙・花束の贈呈があり、その後1人1人が今の思いを語りました。

去られた先生の1人が音楽科で、最後にその先生の指揮で校歌を歌いました。

花道を通って退場されました。

ステップアップオリエンテーション(4月14日)

4月14日(月)にステップアップオリエンテーションが開かれました。オンラインで全クラスに共通でオリエンテーションを行いました。

小谷場中学校では英検、漢検、数検といった検定試験のほか、理科、社会の様々な検定試験、家庭科の実技検定も推奨しています。

そのため、年間のどの時期になんの検定があるかの説明を行い、そこに向けていつ、何級の検定を受けたらいいかの計画を自分で立てるよう呼びかけました。自分の目標と年間計画の用紙は提出し、時期ごとに確認していきます。

特に校内で実施される検定のスケジュールや、再受験できる場合の条件などを説明しました。検定合格は学習のモチベーションになり、高校進学の際にも役に立ちます。自分自身で計画を立て、自主的に取り組んでいけることが大切です。

2学年 水上自然教室オリエンテーション(4月14日)

4月14日(月)に水上自然教室のオリエンテーションが行われました。初の宿泊行事となります。

目標や日程、宿舎の場所を確認し、何日目にどこに行くのかが写真で紹介されました。

今後やることや、班の係の役割について説明しました。

実行委員が前に立ち、1人1人意気込みを語りました。そして実行委員会で考えたスローガン「楽学両道」が発表されました。「楽しみながら学ぶ、その2つを両立させる」ことを常に意識し、取り組んでいきましょう。

避難訓練(4月11日)

4月11日(金)に避難訓練が行われました。年度初めの避難訓練ということで、新しい教室からの避難経路を確認することが目的です。

想定は地震が発生、停電で放送機器は使えないというものです。事前に「ダンゴムシのポーズ(しゃがんで頭を守る)」や「猿のポーズ(机にもぐって机の足を持つ)」の確認がありました。

緊急地震速報で机にもぐりました。放送機器が使えなくなったので拡声器で移動の合図があり、テニスコートで点呼を取りました。

その後校庭に移動し、校長先生、安全担当の先生からお話がありました。

新入生歓迎会(4月10日)

4月10日(木)には新入生歓迎会が行われました。新入生に中学校生活の過ごし方を教え、暖かく迎え入れるのが目的の会です。

まずは校長先生のお話、そして生徒会本部から生徒会の活動についての説明がありました。クイズ形式で1年生に答えてもらいました。

次に各委員会の旧委員長から、委員会の仕事内容の説明や、こんな人に入ってほしいという呼びかけがありました。

歓迎会の後半は部活動紹介です。部活ごとに様々なアピールをしました。実際にボールを使ったり、日常の活動の様子を寸劇で表現したり、写真を見せたり、2分間という制約の中で構成を考え、新入生獲得のために頑張りました。

最後に新入生代表からお礼の言葉があり、プラカードに先導されて新入生が退場しました。

2学年 上谷沼へのお散歩(4月10日)

4月10日(木)には48期全員で上谷沼まで行き、桜の下で写真を撮りました。気温によっては入学式前には葉桜になってしまっていることも多いのに、今年は1度暖かくなって開花が進んだ後寒い日が続き、まだまだ桜が満開で残っていました。

2学年 学年集会(4月9日)

4月9日(水)には、体育館で学年集会が行われました。

学年職員の自己紹介の後、学年目標が発表されました。

学年目標に込められた「どんな学年集団になってほしいと願っているか」という思いを語りました。

入学式(4月8日)

4月8日(火)の午後は、入学式が開かれました。卒業式の準備と同じで、3年生が会場準備、2年生が清掃と1年生の教室・廊下の飾り付けを行いました。

担任の先生に先導されて、新入生が入場しました。

教頭先生の開会の言葉の後、国歌と市民歌を歌いました。

担任の先生が1人1人の名前を呼ぶと、「はい」としっかり返事をし、着席します。これで新入生の入学が許可されました。

学校長式辞のあと、教頭先生から来賓紹介、祝電披露がありました。

生徒会長から歓迎の言葉、そして新入生代表からは入学の誓いがありました。

校長先生が各学年の職員を紹介し、最後に在校生・職員で校歌を歌いました。

拍手に送られ、新入生が退場しました。

2学年 学級開き(4月8日)

始業式の後は各クラスで学級開きが行われました。

2年1組の様子。

2年2組の様子。

2年3組の様子。

担任の先生のお話の後は、各クラスで自己紹介が行われました。

自己紹介の後は班を作り、サイコロトークです。すごろくに自分のコマを置き、サイコロの目で進むと、止まったマスのお題について語ります。こうして新しいクラス、新しい班員とコミュニケーションを取りました。

始業式(4月8日)

4月8日(火)は午前が始業式、午後が入学式でした。

生徒たちは、新しいクラス発表の掲示に一喜一憂していました。

今年着任された先生と産休から復帰された先生が自己紹介しました。

教頭先生による開会の言葉、そして校長先生のお話がありました。

校歌を歌い、始業式は終了しました。

修了式(3月26日)

3月26日は終了式でした。これで令和6年度が修了となります。各学年の代表生徒が、修了証を受け取りました。

校長先生の話、生徒会長の話と続き、校歌を歌いました。

卒業式(3月14日)

3月14日に卒業式が行われました。前日準備では1年生が学校全体の清掃と3年生の教室周りの装飾を担当、2年生が体育館の会場作りを担当しました。卒業する3年生のために、気持ちを込めて準備しました。

担任の先生に先導され、3年生が入場しました。

音楽科の式で、国歌と市民歌を斉唱しました。

卒業証書が授与されました。

学校長式辞、市教育委員会告示、来賓紹介・祝電披露と続きました。

代表生徒による在校生送辞、卒業生答辞がありました。

3年生が思いを込めて「旅立ちの日に」を歌いました。

最後に全校で校歌を歌いました。

1,2年生の拍手に包まれて、3年生が退場しました。

最後の学活の後、1,2年生のつくる花道を通って、3年生とお別れしました。厳粛な雰囲気の中に温かみのある、とてもよい卒業式でした。

三年生を送る会(3月5日)

3月5日(水)に三年生を送る会が実施されました。プログラムは①1年生の出し物、②2年生の出し物、③思い出アルバム、④3年生から1,2年生に向けてのメッセージ等、でした。

まず1年生の出し物です。今回の1年生は「変な家」をモチーフにしてアイデアを考えました。主人公たちは、本来小谷場中には存在しない「教頭室」「3年4組」「エレベーター」を巡りながら謎を解いていくというすじ立てです。

場面の切り替えの時、CMが挟まるイメージでダンスを踊りました。

3年生にアンケートで聞いていた思い出の場面を、演技で再現しました。

ダンスは男子チームも頑張りました。

過去にタイムスリップできるエレベーターが現れ、3年生の1,2年の頃の思い出を演じました。

場面切り替えのダンスです。ここでは1年生全員が、3年生を囲んで踊りました。

ついにすべての謎が明かされました。謎を解いていくと「わすれないよ」というメッセージが現れました。これは謎解きの形を使った、1年生から3年生へのお礼の言葉だったのです。

最後に1年生全員で合唱しました。

続いて2年生の出し物です。2年生は「インサイドヘッド2学年」という劇に取り組みました。高校に入学したばかりの主人公「コヤリー」は友達ができるか、勉強についていけるか、いじめられないか、と不安でいっぱいです。そんなコヤリーの頭の中では「ヨロコビ」「ナツカシ」「シンパイ」がコヤリーの思いを具現化しています。

「シンパイ」は寝坊して遅刻してしまったらどうしよう、と心配しています。

クラスの友達に挨拶しても、無視されたらどうしよう!と心配します。

授業が荒れていたらどうしようと心配。

部活で厳しい先輩にしごかれたらどうしようと心配。

クラスに不良がいて、からまれたらどうしようと心配。

2年生もシーンの切り替えをダンスでつなぎます。心配ばかりのコヤリーは「ナツカシ」の働きかけで、懐かしい中学校時代を思い出しました。

3年生が1年の時の川越遠足の写真が映し出されました。

この時行った神社の名前をクイズにしました。

次は3年生が2年の時の思い出です。水上自然教室の様子を映し出し、クイズを出しました。

最後に3年の時の合唱コンのクイズを出しました。

「ナツカシ」はコヤリーに懐かしい思い出を思い出して幸せな気持ちになってもらいたかったのですが、コヤリーは「高校生なんてもう嫌だ!中学生に戻りたい!」という気持ちになってしまいました。

再びダンスで場面をつなぎます。

心配ばかりのコヤリーを助けようと「ヨロコビ」が働きかけます。コヤリーは中学時代の友人たちと再会し、「自分たちが仲良くなれたのはコヤリーのおかげ」「高校でも同じように新しい友達をつくれるよ」と励まします。

中学に入ったばかりのときも不安で仕方なかったのに、それを乗り越えてきたことを思い出したコヤリー。

高校のクラスメイトに勇気を出して「友達になろうよ」と声をかけると「もう友達でしょ」と返され、高校生活が楽しみなってきたコヤリー。「シンパイ」「ヨロコビ」「ナツカシ」は「大成功!」と喜びの声を上げました。

ダンスでつなぎながら、 2年生全員がステージ前に集合しました。

2年生の学年合唱が響き渡りました。

休憩をはさんで次は部活動の発表です。お世話になった先輩に向けて、各部で工夫を凝らした発表となりました。

生徒会作成の思い出アルバムが上映され、3年生代表が後輩に向けた感謝の言葉を述べました。そして3年生の学年合唱で、三年生を送る会は終了しました。

避難訓練(1月8日)

1月8日(水)に避難訓練が行われました。1学期には一般的な地震・火事に対応した訓練、2学期には不審者対応の訓練を行いました。今回は竜巻に対応した訓練でした。竜巻で避難訓練と聞いて、最初はピンとこなかった人も多かったと思います。しかし2013年には越谷市で発生した竜巻で、中学校の体育館の屋根が3分の1吹き飛び、窓ガラスが割れて散乱したり、敷地内の電柱が6本倒れたという被害が起きました。

災害はいつ何が起こるかわかりません。様々な対応パターンを知ることで、いざというときに自分の命を守ることができます。今回はまずオンラインで竜巻についての解説や対応法を聞き、実際に竜巻が迫ってくる動画を見ました。その後竜巻が発生したという想定で、教室内の窓際に机でバリケードを作り、机にもぐれる人は机にもぐり、バリケードに使われて机が無い生徒はバッグで頭や首を守るという訓練を行いました。また、訓練の後には、教室外の場所にいるときに竜巻が発生したらどのように対応するのか確認しました。

災害時は自分で考え、自分で判断し、行動することが大切です。周囲をよく見て今、何をするのが1番いいのか、判断できるようになってほしいと思います。

1学年 収穫したサツマイモをふかして食べました(12月6日)

11月18日(月)にこやばたけで育ててきたサツマイモを収穫しました。5月29日(水)に苗植えを行い、夏休みに除草作業を行ってきました。昨年収穫量が思わしくなく、今年もどうなるか心配していたのですが、昨年よりも大きなサツマイモを収穫することができました。

収穫の後には、お世話になった後援会・学校応援団の方に、学年代表がお礼の言葉を述べました。

収穫したサツマイモは追熟させるためにしばらく昇降口に置いてありましたが、夢わーくで事業所の定休日が重なって1日だけ小谷場中での活動になったチームに洗ってもらいました。

その後12月6日(金)の調理実習で1年2組の生徒たちにサツマイモをふかしてもらい、学年全員がその日の給食でサツマイモを食べました。昨年よりも多くのサツマイモを食べることができて、よかったです。

2学年 福祉学習

11月~12月の総合の時間では、福祉学習が行われました。

計9時間の福祉学習では、主に手話体験、認知症サポーター養成講座、車いす・アイマスク・高齢者疑似体験が実施されました。

手話体験では、講師の先生と一緒に日常のあいさつや自己紹介を学びました。手話について初めて学ぶ生徒もおり、全員が真剣に取り組んでいました。

認知症サポーター養成講座では、講師の先生によるロールプレイングや映像を通して学習し、認知症を抱える人に対してどう声掛けをするか、どう接するべきかについて学びました。

3つの体験では、実際に車いすに乗ることやアイマスクをつけて階段を上り下りすること、おもりをつけて動き回ることが行われました。足の不自由な方、視覚障害のある方、高齢者の視点に立つことで、そういった方々が抱える悩みや大変さ、周りの人たちができるサポートについて学びました。

福祉学習の最後には、一人ひとりが感じたことや学んだことを新聞にまとめました。

1学年 夢わーく~職業体験学習~(11月26日~28日)

11月26日(火)~28日(木)の3日間、1学年で夢わーく(職業体験学習)が行われました。

夢わーくは川口市で取り組んでいる活動で、コロナ対策で一時期中断していましたが、昨年から再開しました。

7月のオリエンテーションから「身近な人の職業調べ」「自己紹介カードの作成」「電話での訪問予約」「事前訪問による打ち合わせ」と活動してきて、ついに本番です。この3日間は自宅から直接各事業所に行き、基本9:00~15:00まで働いて、学校に行くことなく帰宅します。

活動途中、教員は各事業所を訪問し、許可を取って写真を撮影しました。皆、生き生きと、楽しそうに活動していました。また終了後に取った生徒アンケートでは8割の生徒が「体験先の人たちと積極的に関わることができた」「体験した3日間は大変充実していた」と答えていて、大変有意義な活動になりました。

また、事業所の方のアンケートでも「挨拶・返事がよく、1日目から頼んだ仕事をきちんとしてくれた」「主体的に動いていて、仕事に対する前向きな姿勢が見て取れました」など、お褒めの言葉をたくさんいただきました。事業所の皆様には本当にお世話になりました。ありがとうございます。

交通安全教室(11月11日)

11月11日(月)に交通安全教室が開かれました。小谷場中は自転車通学の生徒が多く、安全指導は毎年の大きな課題です。

今年は前日の雨でグラウンドの状態が悪く、本来ならダミー人形衝突実験を行う予定でしたが、体育館でのビデオ視聴となりました。川口警察の方から講話をいただき、皆でビデオを視聴しました。ついついやってしまいがちな自転車の並走・一時停止違反などに、どのような危険があるのかを映像で再確認しました。

生徒の感想には「わかっていたつもりだけど、改めて怖く感じた。交通ルールきちんと守ろうと思った」といったものが多く寄せられました。

合唱コンクール(11月7日)

11月7日(木)に合唱コンクールが開かれました。例年リリアで行われている合唱コンクールですが、現在改修工事中のため、今年は埼玉会館大ホールで行われました。

各クラス2名選ばれた実行委員の他、パートリーダー、指揮者、伴奏者を中心に、クラス練習を積み重ねてきました。また、クラス曲をイメージした「イメージ画」を描く担当もいて、完成したイメージ画は教室で掲示され曲のイメージのもととなりながら、本番当日は埼玉会館ロビーに掲示されました。

今回は10:20に生徒集合。午前中にステージリハーサル、クラス席での練習後、昼食となりました。

まずは1学年の合唱です。1年1組「大切なもの」、1年3組「空高く」、1年2組「マイバラード」を歌いました。

2学年です。2年1組「空は今」、2年3組「HEIWAの鐘」、2年2組「時を越えて」を歌いました。

3学年です。3年1組「あなたへ」、3年2組「ヒカリ」、3年3組「手紙」を歌いました。

招待演奏をはさみ、閉会式で結果発表が行われました。

今年の優秀賞は1年1組、2年3組、3年2組・3組でした。3学年は僅差のため2クラスが優秀賞となりました。またイメージ画大賞も同率で3年1組と3年3組の2クラスが選ばれました。個人では優秀指揮者賞と優秀伴奏者賞が、各学年から選ばれました。

各学年練習の成果を発揮し、とても美しい歌声を響かせることができました。

2学年水上自然教室(10月22日~24日)

10月22日(火)から3日間、群馬県利根郡みなかみ町にて、2学年による宿泊行事「水上自然教室」が行われました。1日目は、学校に7時40分に集合し、大型バスにてみなかみ町湯原にある諏訪峡に行きました。そこでクラス写真を撮り、自宅から持参したお弁当を食べ、のんびりした時間を過ごしました。その後、水上少年自然の家に行き、出発式、入浴、夕食をとりました。18時半より1時間、館内ウォークラリーが行われました。館内を歩き回り、ポイントごとにいる先生たちから出題されるクイズに、苦しみながらも2つの班がゴールにたどり着きました。レク終了後、係で集まり1日の振り返りをして最後に班会議で締めくくりました。22時に就寝後は、すぐに各部屋から寝息が聞こえてきました。

2日目は、水上自然教室最大のイベント、一の倉沢ハイキングが行われました。6時に起床後、朝食等を経て、9時前に自然の家を出発しました。前日の段階で、2日目のハイキングの時間をピークに雨予報だった為、日本一のモグラ駅で有名な土合駅までは電車で行き、「そこから一の倉沢までのハイキングは行けるところまで行き、途中で折り返してこよう」という判断でした。ですが、ハイキングが始まるとすぐに降り続いた雨がやみ、当初の予定通り一の倉沢まで1時間半かけて登りきることができました。絶景の中で昼食を食べることができ、1時間半かけて下山し、自然の家に帰ってきました。帰着後、疲れた身体を温泉で休めて、夕食をとり、1日目同様に、夜はレク、係会議・班会議が行われました。就寝後は、1日目以上に生徒は深い眠りについていました。

最終日も6時に起床しました。最終日は、自然の家の大掃除がありました。朝食後、3日間の感謝を込めて、各清掃場所を丁寧に掃除していました。その後、退所式では自然の家の職員に向けて、学年合唱曲「空はいま」の1番を歌い、自然の家を退所しました。退所後、1時間かけて1日目に行った諏訪峡に行きました。昼食をとり、その後、諏訪峡散策とお土産購入をクラス別に行いました。全ての行程が終了し、大型バスで17時過ぎに学校に帰ってきました。

大きな問題もなく無事に行程通りに実施することができ、2学年生徒にとって大きな成長のきっかけとなる3日間になりました。

1学年 ライフスキル ストレスへの対処(10月21日)

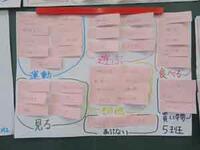

10月21日(月)に「ストレスへの対処」というテーマでライフスキルが行われました。

まず破った新聞紙を元に戻し、わざと一部の新聞が隠されていたため完成させることができない、という小さなストレスを味わってもらいました。またその新聞の組み合わせで、普段と違うメンバーで班を組み、この時間活動しました。

そして「ストレスとはどんなものなのか」を説明し、様々なストレッサー(ストレスの原因)を意識しました。ストレスには「物理的ストレッサー(暑い・寒い・うるさいなど)」「心理的ストレッサー(叱られる・転校する・人やペットの死)」「社会的ストレッサー(仲間はずれ・いじめ)」といったものがあり、特に中学生は人間関係に関することや、思春期に伴う心や体に関するストレスの原因が多いことを伝えました。

ストレスを強く感じると「ストレス反応(心の変化・体の変化・行動の変化)」が表れ、ストレス対処法をたくさん持っていると、ストレスと上手に付き合うことができます。

ワークシートで「自分がどんな状況でストレスを感じるか」をチェックしてもらい、班で発表して、「とても嫌」「なんとも思わない」という状況が人によってまるで違うということを確認しました。

そしてストレスを感じる時の対処法としてどんなことが考えられるかを、ブレインストーミングで発表してもらいました。各自が挙げた対処法を班員の意見でグルーピングし、まとめて班代表がクラス全体に向けて発表しました。

この学習でストレスの対処法を学びました。今後自分自身が何かにストレスを感じた時は、こういった対処法で乗り越えることができるんだなと、実際に使ってみてほしいと思います。

生徒会選挙(10月18日)

10月18日(金)に生徒会選挙が行われました。部活動でも3年生が引退する中、生徒会も2学年が中心となる新体制をつくります。

小谷場中では会長1名、副会長1名、総務4名が生徒会の役員となります。今回は会長・副会長はそれぞれ立候補1名の信任投票でしたが、総務は5人立候補したので、5人中4人を選ぶ投票となります。

また、生徒会選挙は、この活動を通じて社会の中で行われている実際の選挙を学ぶ、という側面もあります。18歳になれば選挙権を得て、自分の一票を投じることになります。

立候補者の言葉をよく聞いて、その方針・公約に対し自分なりのどんな意見・判断を行うか。1人1人が真剣に考えて投票してもらえたことと思います。

校長先生からは、「今行われている衆議院議員の解散・総選挙に興味はありますか?」というお話がありました。3年生は3年後には、実際に選挙に参加することになります。

まずは会長候補からの演説です。

続いて副会長候補が演説を行いました。

総務職候補の5人が演説しました。

演説会の後はそれぞれの学年の階の投票所で、選挙管理委員立会いのもと、投票となりました。結果はその日のうちに集計され、放送で発表されました。これで2年生を中心とした、47期生徒会が発足しました。これから1年間頑張ってください。

全校集会(10月10日)

10月10日(木)に全校集会が開かれました。

司会は生徒会で行い、まずは校長先生のお話です。

給食委員会で行っていた「残食ゼロキャンペーン」の活動において、各学年の優秀だったクラスを、給食委員長が表彰しました。

続いて表彰が行われました。まずは川口市児童生徒発明創意くふう展の入選が2人、佳作が3人、表彰されました。それからテニス部が、新人戦の北足立南部地区大会で男子団体2位、女子団体3位を取りました。個人戦のダブルスで3位の生徒も表彰されました。

最後にダンス部が、全日本小中学生ダンスコンクール全国大会中学生学校参加の部で銀賞を取り、表彰されました。

表彰の後、ダンス部が全国大会銀賞のダンスを、全校の前で披露しました。

運動会(10月4日)

10月4日(金)に運動会が実施されました。前日準備はしっかり出来ましたが、夜に予報よりも激しい雨が降り、それでも当日朝、雨天判定の6時にはやや晴れ間が出ていたので、実施が決定しました。サッカー部・テニス部を中心にグラウンド整備を行い、開会式の最中に再び雨天となりましたが、式と同時進行でグラウンド整備を続けるなど、一丸となって運動会が実施できるように努力しました。そのかいあって徐々に天候は落ち着き、何とか無事に最後まで行うことができました。

朝のグラウンド整備の様子。

選手宣誓と準備運動。まだグラウンド整備が続いています。

団種目、三人四脚リレーです。1年~3年までの同じ団の生徒がチームを組んで競います。青団が1位でした。

団種目、台風の目です。1本の棒を持った4人の選手が全力でコーンを回ります。大接戦でビデオ判定となりました。赤団が1位でした。

団種目、綱引きです。赤団対黄団、青団対赤団、青団対黄団と、総当たりで勝負しました。赤団が1位でした。

1学年リレーです。全員参加のクラス対抗リレーです。ワープコースと呼ばれる短い距離のコースがあり、ワープコースを誰がどんな順番で走るのかが、クラス毎の作戦となります。1組が1位となり、赤団に得点が入りました。

2学年リレーです。2学年も1組が1位になりました。

3学年リレーです。3年生になると体格もよくなり、リレーも迫力があります。1組が1位となり、学年リレーは赤団が制覇しました。

団種目、団対抗リレーです。各クラス、最速の男女が選ばれて、6人1チームで戦います。黄団が1位になりました。

大縄跳びです。全クラス一斉に跳びます。A・B2チームに分かれて跳び、その合計回数を競います。練習を始めた当初と比べ、どのクラスも上手に跳べるようになりました。特に3年生は、全クラスさすがの100回越えでした。

1学年は2組が1位、2学年は1組が1位、3学年は2組が1位となりました。

閉会式です。今年の運動会の総合優勝は220点で赤団となりました。

最後に各団で解団式を行い、集合写真を撮って、運動会は終了となりました。体育委員を中心にそれぞれの係が責任を果たし、スムーズに運動会を運営することができました。競技途中も雨がパラつき心配されましたが、そんな心配を吹き飛ばす、熱気あふれた運動会になりました。

1学年 運動会学年練習(9月25日)

9月25日(水)に1学年の運動会学年練習が行われました。3時間目には学年リレー(クラス対抗リレー)に、6時間目には大縄跳びに取り組みました。

まずは体育委員が中心となって準備体操で体をほぐし、入退場の動きを確認しました。

リレーはルールを確認したのち、全員で走りました。今後の練習で何度か試しながら、走順やワープコース(短い距離)を誰が走るかなど、クラス毎に作戦を立てて決めていくことになります。

大縄跳びでは回し手2人跳ぶ人15人の17人で1チームを組み、A・B、2つのチームがそれぞれ跳んだ分を合算します。

25日の学年練習で初めて跳んだクラスもあり、これからの練習でどれだけ連続で跳べるようになるかが、競技の行方を左右します。お昼休みの練習は可なので、お互いに声を掛け合って練習しましょう。

運動会 結団式(9月13日)

9月13日(金)に運動会の結団式が行われました。小谷場中では1組集団が赤団、2組集団が青団、3組集団が黄団となって、団対抗で戦います。

結団式ではそれぞれの団のメンバー全員が初めて集まり、3年体育委員を中心に団長・副団長の紹介、2年・1年の体育委員の紹介、競技種目のリーダーの紹介を行いました。

各自運動会にかける今の思いを語り、大きな声を出して、最後には円陣を組みました。本番の運動会に向けて全力で頑張っていきましょう。

1学年 運動会選手決め(9月6日)

9月6日(金)に、体育委員が中心となって、運動会の選手決めが行われました。小谷場中学校では1組集団が赤団、2組集団が青団、3組集団が黄団となって、団対抗で戦います。

運動会は10月4日(金)の予定です。練習期間は約3週間。団種目と呼ばれる種目では、1年・2年・3年の選手が一緒の競技に出て、チームを組みます。

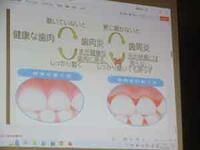

1学年 歯科講話(9月6日)

9月6日(金)に1学年の歯科講話が行われました。毎年歯科健診にみえる歯科医の方が、歯の磨き方のコツや歯ブラシの選び方、歯肉炎や歯垢といった歯の基礎知識を、パワーポイントで映し出しながら詳しく解説してくださいました。

講話を伺った後、1組から順に歯科健診を受けました。歯は健康の基本です。正しい歯磨きで自己管理できるようにしていきましょう。

1学年総合 身近な人の職業調べ 班内発表(9月4日)

9月4日(水)に、1学年では夏休みの宿題だった「身近な人の職業調べ」の班内発表を行いました。11月に行われる夢わーくに向けて、「夢」「将来」「職業」といったことに対して興味を持ち、深く考えてほしいということから、夏休み中に職業調べに取り組みました。

夢わーくでは、日ごろ接したことのない見知らぬ大人の方相手に、インタビューする、仕事の指示を伺う、わからないことがあれば質問するといった、コミュニケーションをとる必要があります。その際には礼儀やマナーも意識しなければなりません。

本番の夢わーくの前に、身近で話しやすい家族や塾の先生などといった方相手に職業調べを行い、インタビューの仕方に慣れるようにしました。同時に職業についての知識を得たり、インタビューの相手がどんな思いで仕事に取り組んでいるかを知り、「働くとは」「仕事とは」といった「職業観」を育ててほしいと思います。

また、発表を行うことで自分以外の人が調べた職業についても知り、廊下に掲示したインタビュー用紙を読むことで、知識や思いを共有化してほしいと思います。

避難訓練(9月2日)

9月2日(月)3時間目には、避難訓練が行われました。今回は不審者対応の避難訓練でした。

今回も市役所の方にご協力いただき、2年1組に不審者が侵入したという想定で訓練を行いました。

2学年ではイスや机を利用して生徒を不審者から遠ざけ、生徒をグラウンドに避難させました。1,3学年は不審者に近づく方が危険という判断から、教室にバリケードを作って身を守りました。

不審者が確保されたという連絡を受けてから、1,3学年もグラウンドに避難しました。市役所の方からは「火災などの避難の際はしゃべらず静かに避難するが、不審者侵入の時は、他クラスに状況を伝えるために、声を出して避難すること」というアドバイスをいただきました。

地震や火災、大雨、竜巻、不審者といった様々な事例がありえます。学校で行う訓練は1つのパターンにすぎません。異なる状況の時、自分で自分の身を守るためにどう判断するか、訓練をヒントに創造力を広げ、様々なパターンの災害・事件を想定してほしいと思います。

簡単にドアを開けられないように、バリケードを組みました。

不審者役の方が侵入しました。

校長先生からの講評と、市役所の方からのアドバイスを伺いました。

2学期始業式(9月2日)

9月2日(月)に2学期の始業式が行われました。いよいよ本格的に2学期のスタートです。よろしくお願い致します。

2学期は最も長く、行事も多い学期です。特に運動会や合唱コンクールなど、クラスの協力と絆が深まる行事があります。2学期も充実した学校生活を過ごせるように、頑張っていきましょう。

教頭先生の開会の言葉。校長先生のお話。生徒会からの言葉。

皆で校歌を歌います。

英語弁論暗唱大会に参加する生徒の発表の後、2学期の生活についてお話がありました。

1学年総合 こやばたけの除草作業(8月28日)

8月26日(月)~30日(金)までの5日間、小谷場中ではサマースクールが行われました。2学期がスムーズに始められるよう、3時間授業を毎日行い、体を慣らしていきました。

1学年ではサマースクール3日目の28日(水)、総合的な学習の時間を使って、こやばたけの除草作業に取り組みました。

さつまいもの苗を植えたのが5月29日(水)。こやばたけのお手伝いをしてくださっている教育後援会の方や学校応援団の方から、1カ月~1カ月半おきに除草を行ってほしいと言われています。計画では7月12日(金)に除草を行う予定だったのですが、雨天で実施できませんでした。

今回のサマースクールでの除草作業までの間、7月にできなかった分を教育後援会の方・学校応援団の方で作業して下さっていました。本当にありがとうございます。

さつまいもの苗が植えてある畝の部分は黒いビニールで守られているので、今回はこやばたけの周囲の除草をしてほしいとのことで、分担して、てきぱきと取り組みました。

周囲は雑草でうっそうとしていたのですが、皆で協力して作業すると、一気にすっきりしました。

昨年は夏の猛暑と雨不足で収穫量が少なかったのですが、今年は暑さは昨年と差がないものの、昨年より雨がよく降っています。そのおかげかさつまいもの苗は昨年よりも生き生きとしているように思えます。

11月末の収穫までにあともう1回除草を行う予定です。おいしいさつまいもが収穫できることを、期待したいと思います。

あじさい観賞会 俳句入選作品

先日のあじさい観賞会で、生徒が作成した俳句から入選作品が選ばれたので、作品を発表します。

(最優秀賞)1作品

・「今降れと 水無月の花 ひらくころ」

(優秀賞)2作品

・「雨粒の 光る四片と 帰り道」

・「手毬花 こもれびの中 青一つ」

(佳作)7作品

・「ビオトープ みなもにうつる 七変化」

・「あじさいと 俳句書く顔 多色多笑」

・「紫陽花が 草木に忍ぶ 秘密基地」

・「あじさいの かがやきみえて 笑顔咲く」

・「朝を迎え 変わる美しさ 七変化」

・「雨にたえ 花のつぼみが 晴れを見る」

・「その瞳 空をうつした 八仙化」

入賞の10名のには、教育後援会から賞が贈られました。

学校公開とあじさい観賞会(6月8日)

6月8日(土)に学校公開とあじさい観賞会が行われました。午前中3時間は授業参観、教室でお弁当を食べて、午後にあじさいを観賞しながら俳句を作るという活動に取り組みました。

お昼のお弁当の様子。お弁当は持参でも構いませんでしたが、PTAの方々の協力のもと、事前にパンの販売が行われていました。当日は引換券でパンを購入しました。ご準備いただいたPTAの皆様、ありがとうございました。

小谷場中には校舎の裏手に「あじさい棚」と呼ばれる場所があり、毎年あじさいが美しく咲きます。学校公開ということで、地域の方にもご覧いただきました。また事前に2回、このあじさい棚の除草作業が行われ、あじさい周りの通路を整え、歩きやすくしました。除草作業に参加下さったPTAの皆様、環境科学部の生徒たち、ご協力ありがとうございました。

生徒たちはあじさいを観賞しながら俳句を作りました。俳句については国語で学習済みです。生徒たちの俳句は後援会の皆様と国語科で審査し、10名に賞が出るので楽しみにしていてください。

生徒総会(5月30日)

5月30日(木)に、令和6年度生徒総会が行われました。生徒の中から議長を募り、議長を中心に会が進行されました。生徒の気になることや疑問に対し、生徒会役員や各委員長が答える形で展開され、参加生徒全員が小谷場中学校の一員という自覚を持って臨んでいました。

46期 修学旅行へ行ってきました③

6月2日~5日まで京都・奈良へ修学旅行へ行ってきました。

46期の目標は

『日本の歴史・文化を学び、今までの経験を生かして、最高な修学旅行にしよう!』

①時間に余裕を持つ ②メリハリをつける ③関わったすべての人に感謝をする

いよいよ最終日です。

最終日は学年で動きました。まずは京都駅から勝林寺に行きました。勝林寺では座禅を体験しました。座禅は『調身』『調息』『調心』を大切にして行います。よく見るお坊さんが棒で肩や背中を叩く体験もしました。(正確には棒は警策(きょうさく、けいさく)と言います)

姿勢が崩れている、心が乱れている場合は叩かれるのですが、お坊さんも現代の状況に合わせ、座禅体験では、体験者が自ら合掌した人のみ叩くそうです。

何かが乱れたときで良かったのですが、46期は多くの人が『叩かれたい』と感じたのか、背中を叩かれる音が多く聞こえました。

その後は平等院へ行きクラス写真を撮り、新幹線で東京まで帰ってきました。帰りの新幹線でも元気に写真やトランプをしていました。

東京駅から南浦和まで帰宅ラッシュでしたが、マナーを守り帰宅することができました。

ここまで準備をしてくれた実行委員、保護者の方々、旅行会社の方々、旅館の方々、大変お世話になりました。ありがとうございました。

46期 修学旅行へ行ってきました②

6月2日~5日まで京都・奈良へ修学旅行へ行ってきました。

46期の目標は

『日本の歴史・文化を学び、今までの経験を生かして、最高な修学旅行にしよう!』

①時間に余裕を持つ ②メリハリをつける ③関わったすべての人に感謝をする

2日目はタクシーによる班別行動です。

総合の時間を利用し、班でコースを決めました。清水寺や金閣寺、伏見稲荷など写真でしか見たことがない場所へ見学することができました。『学問の神様』で有名な北野天満宮も多くの生徒が見学し、お参りやお守りを買っていました。

先生方からは学業木札をプレゼントしてもらいました。後日廊下に掲示します。

渋滞や混雑による影響で計画が崩れた班もありましたが、タクシー運転手の方と協力して臨機応変に行動することができました。予定通りいかないことも旅の醍醐味の一つです。

夜は昨日同様に拡大実行委員、係会議、クラス会議を行いました。部屋のスリッパを揃えてくれる生徒や声掛けを積極的に行ってくれる生徒など、主体的に動く姿が多く見られました。

いよいよ明日は最終日です。修学旅行を成功させるためには、最後まで気を抜かずに行動していきましょう。

TO BE CONTINUED...

46期 修学旅行へ行ってきました①

6月2日~5日まで京都・奈良へ修学旅行へ行ってきました。

46期の目標は

『日本の歴史・文化を学び、今までの経験を生かして、最高な修学旅行にしよう!』

①時間に余裕を持つ ②メリハリをつける ③関わったすべての人に感謝をする

1日目は5:45に弁天公園に集まりました。

7:21発 のぞみ205号に乗車し、京都へ向かいました。新幹線の中では、班内で写真を撮ったり、トランプをしたり、本当に早起きをしたのか?と思うくらい元気に過ごしていました。

奈良では全体で昼食、東大寺に向かいました。

クラス写真と取り、東大寺に入ってからは班別行動です。大仏を見て驚く生徒が多くいました。

特に人気だったのが、『大仏ファイル』です。さすが受検生、プリント類をしっかり整理する気持ちが見られました。

班活動ではゲリラ豪雨に見舞われましたが、無事に奈良から旅館のある京都まで自分たちの力で戻ってくることができました。

旅館では生活班で過ごし、おいしい食事もいただきました。

夜の拡大実行委員や係会議、クラス会議では反省する部分もありつつ、修学旅行を成功させるためにがんばっていこうという方針になりました。

TO BE CONTINUED

1学年(48期)栽培活動 さつまいもの苗植え(5月29日)

5月29日(水)に1学年の栽培活動の取り組みがありました。小谷場中の近くに「こやばたけ」と呼ばれる学校農園があります。毎年1学年はそこでさつまいもを栽培しています。

ここ3年ほど、だんだんとさつまいもの収穫量が下がっています。特に昨年は異常ともいえる夏の暑さのために、あまり収穫することができませんでした。47期のときは家庭科室でさつまいもをふかして、学年皆で少しずつ分け合って食べました。

活動に協力していただいている教育後援会の方や学校応援団の方が、今年初めてこやばたけに黒いビニールをはってくださいました。少しでも収穫量が上がるよう、工夫してくださっています。

1学年の栽培活動としては、今後は1カ月から1カ月半ごとに草むしりを行います。秋の収穫まで、皆でお世話して、今年こそさつまいもがたっぷりと取れることを願いましょう。

学年代表の生徒が、指導してくださった教育後援会の方と学校応援団の方にお礼の言葉を言いました。

1学年(48期)校外学習まとめ集会&ライフスキル「秘密の友達」(5月29日)

5月29日(水)に校外学習のまとめ集会が行われ、その後ライフスキル「秘密の友達」に取り組みました。

まとめ集会では主担当の先生から今回の校外学習での良かった点・課題が評価されました。今回の校外学習での行動だけではなく、これをきっかけとして「学年集団として高いレベルを目指すには、1人1人がどう行動すればいいのか」を考えてほしいと思います。

この集会で、先生方がなぜ高いレベルを要求するのだと思うか?という問いかけに対して、生徒たちから「この学年ならできると思っているから」「みんなに期待しているから」といった声が上がりました。その通りです。この校外学習で学んだことを生かして、より成長してほしいと思います。

集会の後にはライフスキル「秘密の友達」に取り組みました。校外学習の前からくじ引きで、自分が注目する「秘密の友達」を各自3人決めてありました。この課題は校外学習の間「相手に気付かれないように」よく観察して、「3人の行動のよいところを見つける」というものです。

意識して「人の行動のよいところを見つける」ことで、日頃の交友関係外のクラスメイトのよいところに気が付くことになります。「この子にこんないいところがあるんだ」と気づくことで、他者理解が深まります。

この時間で、自分の指の形に枠取りした紙を作って背中に貼ります。3人の「秘密の友達」に対して、校外学習の間に気が付いた「よいところ」をメッセージにして、相手の背中の紙に書き込みます。メッセージには自分の名前も書きます。終わって背中からはがしたときに、自分の「秘密の友達」が誰だったかわかるという寸法です。

最後に「秘密の友達」からのメッセージを読んで、感想を書いて、廊下に掲示しました。感想には「自分にもよいところがあると思うと元気が出る」「自分では当たり前だと思っていたことも、みんなから言われて気づいたこともあった」といった言葉がありました。